Zwischen Safer Space und Schulrealität – Was 15 Workshops mit Mädchen und genderqueeren Jugendlichen gezeigt haben

von Alev Coban

In den letzten beiden Monaten packten wir etliche Kisten mit Technik, druckten Ablaufpläne, versahen sie liebevoll mit Anmerkungen und bereiteten Fragebögen für Jugendliche vor: Wir gingen als Projekt Jugend hackt 2 Go an Thüringer Schulen des Landkreises Sömmerda und testeten unsere entwickelten Workshopkonzepte mit Mädchen, inter*-, nicht-binären, trans*- und agender Jugendlichen (MINTA*). In den Workshops haben wir uns kreativ und aktiv mit verschiedenen Technologien auseinandergesetzt. Was passiert, wenn digitale Bildung auf schulische Realität trifft? Dieser Blogbeitrag gibt Einblick in drei prägende Erkenntnisse: über fehlende digitale Grundlagen, den Umgang mit Fehlern – und die Herausforderungen, safer spaces in der Schule zu ermöglichen.

Die von Jugend hackt 2 Go entwickelten Workshops decken eine Vielzahl an Themen und Technologien ab, verfolgen jedoch alle dasselbe Ziel: einen bewertungsfreien Raum für Mädchen und genderqueere Jugendliche zu schaffen, in dem diese Neues lernen und damit experimentieren können.

Beim 3D-Drucken, dem Upcycling von Abfällen für den Bau utopischer Umgebungen, der Entwicklung eigener Spiel-Controller, dem Programmieren von Robotern und Musiksoftware, dem Basteln von Wearables aus Stoff, LEDs, Kupferband und Knopfbatterien, der Gestaltung fantasievoller Räume für Virtual-Reality-Brillen, der Auseinandersetzung mit text- und bildgenerierender KI sowie dem Verstehen von Filterblasen in sozialen Medien, setzten sich die Jugendlichen mit inklusiven Technologien, sozialen Medien und Zukunftsvorstellungen auseinander.

Da Jugend hackt 2 Go neben der Konzeption kreativer Workshopformate auch das Forschungsziel verfolgt, herauszufinden, wie eine sichere Lernumgebung für die Medien- und Technikbildung von MINTA*-Jugendlichen gestaltet werden kann, haben wir unsere Workshopdurchführungen intensiver beobachtet und ausgewertet, als es im medienpädagogischen Alltag üblicherweise möglich ist.

Drei erste Erkenntnisse und auch Widersprüche möchten wir hier mit euch teilen …

1. Technik verstehen – aber kaum bedienen können?

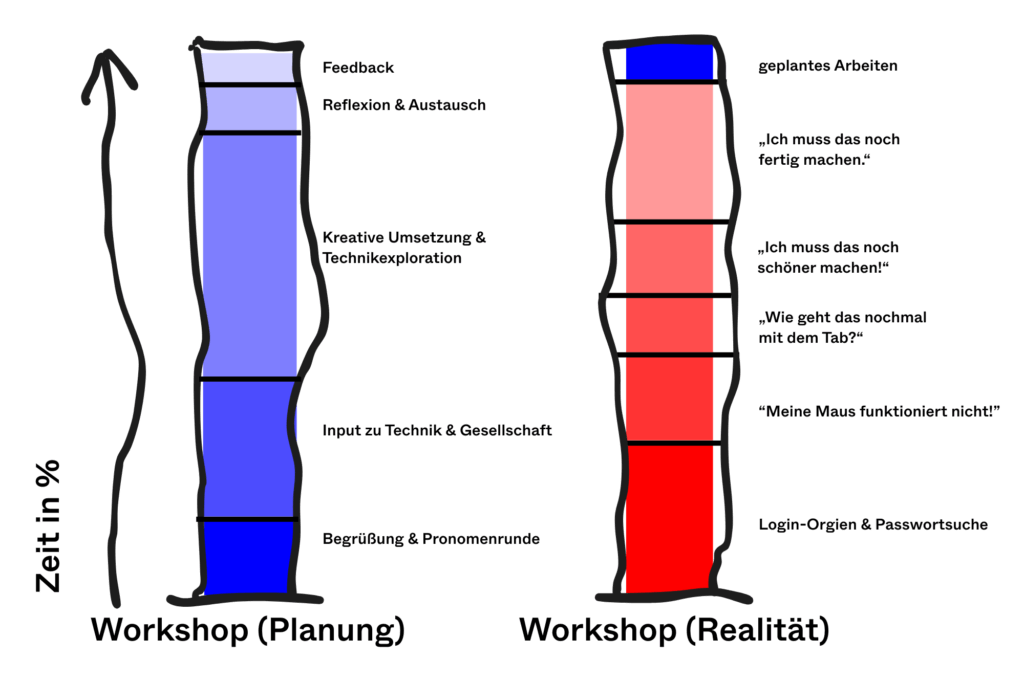

Inhaltlich setzen wir uns mit den Schüler*innen mit tiefgehenden gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologien wie Diskriminierung durch Algorithmen oder der Kommerzialisierung von privaten Daten auseinander. Gleichzeitig stellt selbe Schüler*innenschaft bereits die grundlegende Bedienung eines Computers und das Aufrufen von Websites regelmäßig vor Herausforderungen: die Nutzung von Maus und Tastatur, sowie die Eingabe von Internetadressen im Browser oder Login-Daten dauert oft verhältnismäßig lang. Im Umgang mit Tablet und Smartphone sind die Jugendlichen wesentlich sicherer.

Für uns bedeutet das: Die Übergänge zwischen unterschiedlichen Arbeitsschritten brauchen mehr Aufmerksamkeit. Können wir eventuell Login-Vorgänge vereinfachen und somit beschleunigen? Oder sollten wir nicht einfach grundlegende Computerkenntnisse wie das Schreiben mit einer Tastatur als Lernziele in unsere Workshops integrieren und somit auch mehr Zeit für diese Aufgaben einplanen?

2. Selbstbestimmt lernen in der Schule – geht das?

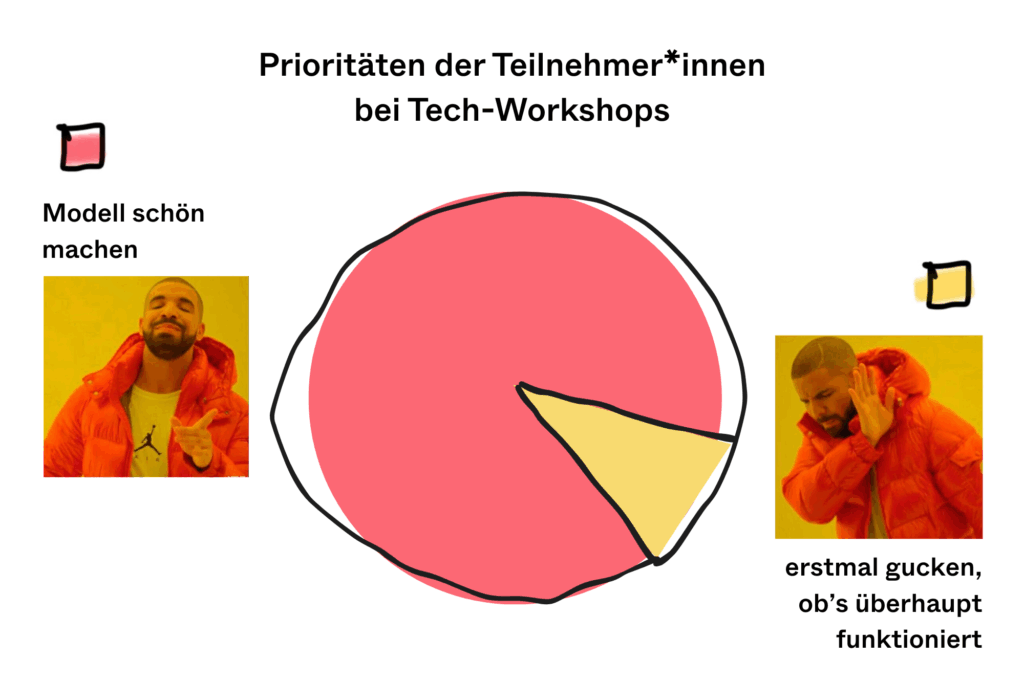

Unsere Workshops setzen auf freie Entfaltung und exploratives Lernen, doch die Jugendlichen haben trotz mehrfacher Ermutigung wenig iterativ gearbeitet. In der Regel wollten sie ihre Konstruktionen finalisieren und ausschmücken und erst ganz am Ende testen, ob diese überhaupt funktionieren. Die Schüler*innen strebten nach der Perfektion ihres Modells und konnten sich nur schwer darauf einlassen, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen. Außerdem wurden unsere mitgebrachten Selbstlernmaterialien nur spärlich angeschaut bis gänzlich ignoriert.

Schule als Ort der Leistung und vorgegebenen Lernprozesse erlaubt gewöhnlicherweise keine Fehleroffenheit, kein selbstbestimmtes Lernen. Die plötzliche Bewertungsfreiheit und Selbstbestimmtheit in unseren Workshops scheint ungewohnt und der erlernte Perfektionsanspruch der Jugendlichen bleibt hartnäckig bestehen.

Wir nehmen mit, dass wir für Selbtslernmaterialien unterschiedliche Formate ausprobieren möchten: Wie wäre es mit Video-Tutorials anstatt gedruckten Anleitungen?Außerdem möchten wir weiter überlegen, wie sich auch in der Schule Räume für Experimente und einen konstruktiven Umgang mit Fehlern schaffen lassen – denn langfristig geht es um das Selbstwertgefühl und Empowerment von MINTA*-Jugendlichen.

3. Safer Spaces in der Schule – ist das überhaupt möglich?

Bewertungsfreiheit und Chancengleichheit stehen im Spannungsfeld mit schulischer Realität. Unsere Erfahrungen zeigen, dass jedoch bereits kleine Gesten der Anerkennung – wie das Vorstellen mit Namen und bevorzugten Pronomen – pädagogische Schutzräume entstehen lassen können. Während einige Jugendliche, besonders jüngere, zunächst zögerlich darauf reagieren, sich mit Pronomen vorzustellen, nehmen sie die damit verbundene Sensibilität und suggerierte Selbstbestimmtheit in ihrer Identität durchaus positiv wahr. Einige Jugendliche waren sogar völlig erstaunt, dass sie von Erwachsenen ENDLICH nach ihren Pronomen oder selbstgewählten Namen gefragt werden. Besonders deutlich wird der Wert von safer spaces für MINTA* in den Reaktionen der Jugendlichen: Kommentare wie „Heute sind keine Jungs dabei? Yeah!“ oder „Wie schön, dass heute keine Jungs da waren, XY hätte bestimmt etwas Doofes zu meinem Projekt gesagt“ verdeutlichen, wie entlastend potenziell bewertungsarme Räume erlebt werden.

Gleichzeitig offenbaren sich strukturelle Grenzen: Der Mangel an technisch-interessierten FLINTA*-Personen als Vorbilder für Mädchen und genderqueere Jugendlichen stellt uns vor das Dilemma, dass männliche Pädagogen safer spaces eröffnen – und sie dabei gleichzeitig in Frage stellen. Diese Ambivalenz erfordert eine kontinuierliche Reflexion und transparente Kommunikation über die Grenzen und Möglichkeiten pädagogischer Schutzräume. Safer spaces in der Schule entstehen nicht trotz, sondern durch die bewusste Auseinandersetzung mit diesen strukturellen Widersprüchen.

Fazit

Das Spannungsfeld zwischen safer space und Schulrealität verdeutlicht exemplarisch die Grenzen und Möglichkeiten emanzipatorischer Bildungsarbeit. Unsere ersten Workshopdurchführungen haben deutlich gemacht, wie unsere Konzepte weiterentwickelt werden können – aber auch, welche strukturellen Hürden bestehen. Veraltete Technik, komplizierte Administration und Zugang zu dieser, enormer Leistungsdruck, Lehrkräftemangel und Unterrichtsausfälle prägen den Schulalltag. Auf vieles haben wir als externe Pädagog*innen nur wenig Einfluss, und doch verstehen wir diese Umstände nicht als Hindernisse, sondern als produktive Reibungsflächen für unsere pädagogische Praxis.

Unser Ziel bleibt eine Technik- und Medienpädagogik, die Jugendliche stärkt, inspiriert und ernst nimmt – gerade weil – und nicht obwohl – sie in einem prekären System stattfindet.

Im neuen Schuljahr eröffnet sich uns die Chance, unsere Ansätze für eine geschlechterreflektierte Technik- und Medienbildung weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf neue Begegnungen, neue Fragen und neue Widersprüche – denn gerade aus ihnen entstehen die innovativsten Lösungen für eine gerechtere digitale Bildung.

Welche Widersprüche begegnen euch in der Arbeit mit Jugendlichen, zum Beispiel an Schulen? Und was sind eure gewinnbringendsten Learnings daraus?

Teilt eure Erfahrungen und Tortendiagramme gerne mit uns, z. B. via Mail an oder auf Social Media. Du findest uns auf Mastodon (mediale pfade / Spawnpoint), Bluesky (mediale pfade) und Instagram (mediale pfade / Spawnpoint).

Text und Beitragsbild: Johannes Rück